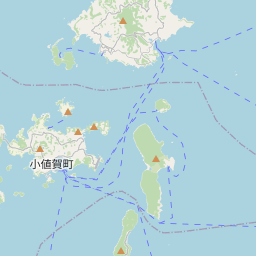

全国陶磁器産地マップ

日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。

| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

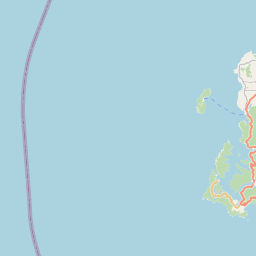

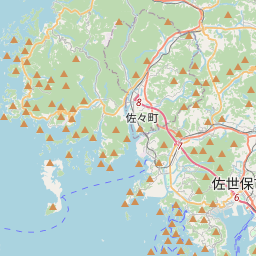

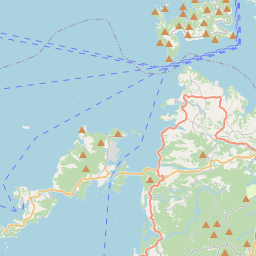

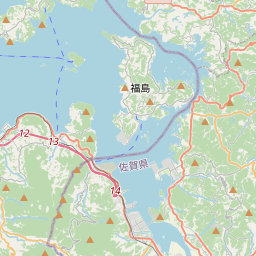

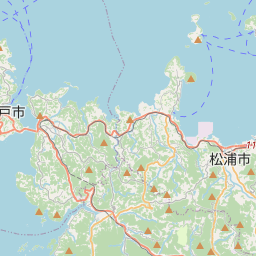

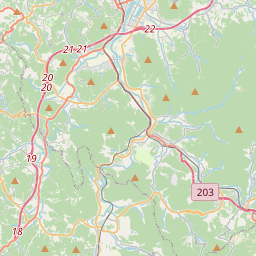

| 1 | 長崎県 | 三川内焼 | 長崎県佐世保市の三川内 | 三川内焼(みかわちやき)は、平戸焼(ひらどやき)ともいう、長崎県佐世保市の三川内で生産される陶磁器である。昭和53年(1978年)に経済産業大臣指定伝統的工芸品の認証を受けている。針尾島の網代陶石と肥後天草陶石を用いた白磁に藍色で絵付けがされた物に代表され、デンマークの博物館長を務めたエミール・ハンノーバーは、著書『日本陶磁器考』の中で「1750年から1830年の間の日本磁器の中では白色に光り輝く最高の製品」と称賛している。 |

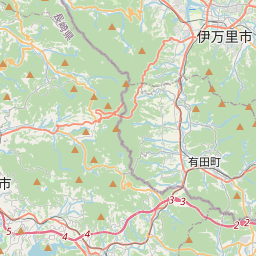

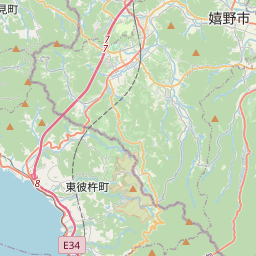

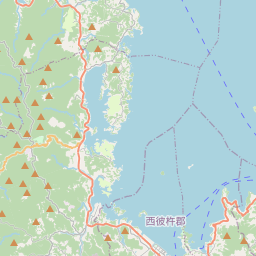

| 2 | 長崎県 | 波佐見焼 | 長崎県東彼杵郡波佐見町付近 | 波佐見焼は、21世紀になって新たに誕生した「やきもの」の産地であり、北欧デザインやJapandiなモダンな食器が注目されています。食器類は「波佐見焼」として地域団体商標に登録されています。波佐見町でのやきものの歴史は古く、江戸時代の後期には染付磁器の生産量では日本一でした。近年、地域が一丸となり、「現代生活に合った大衆向けでリーズナブルな日用食器」としての方向性を打ち出しています。 |

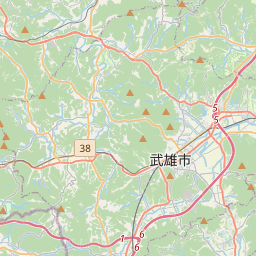

| 3 | 長崎県 | 現川焼 | 長崎県 | 現川焼(うつつがわやき)は長崎県にて焼かれた陶器。1691年(元禄4年)から1748年(寛延元年)頃までの約60年間焼き継がれた。 現川焼陶窯跡には、1704年(宝永元年)に建てられた窯観音があり、現川焼の創始者である田中宗悦・同甚内・重富茂兵衛等にかかわる銘が刻まれている。 |