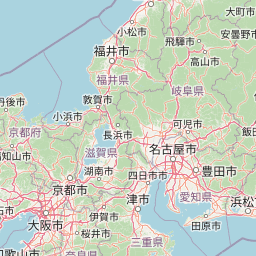

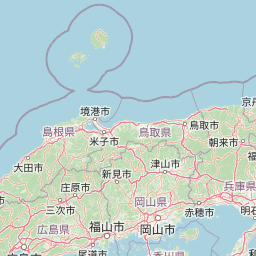

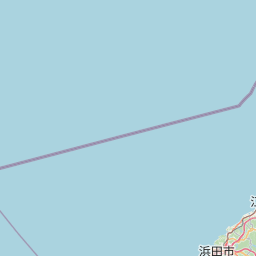

全国陶磁器産地マップ

日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。

| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 山口県 | 萩焼 | 山口県萩市 | 萩焼(はぎやき)とは山口県萩市一帯で焼かれる陶器。一部長門市・山口市にも窯元がある。長門市で焼かれる萩焼は、特に深川萩(ふかわはぎ)と呼ばれる。古くから「一楽二萩三唐津」と謳われるほど、茶人好みの器を焼いてきたことで知られる焼き物である。萩焼の特徴は原料に用いられる陶土とそれに混ぜる釉薬の具合によって生じる「貫入」と使い込むことによって生じる「七化け」がある。貫入とは器の表面の釉薬がひび割れたような状態になることで、七化けとはその貫入が原因で、長年使い込むとそこにお茶やお酒が浸透し、器表面の色が適当に変化し、枯れた味わいを見せることである。素地の色を生かすため、模様は地味だが根強いファンが多く、市内界隈には新規を含め、多数の窯元が存在する。 |

| 2 | 山口県 | 堀越焼 | 山口県防府市江泊235-3 | 堀越焼は昔ながらのひもづくりを製法とし、陶土をひも状に巻いて、それを叩いて締めて大きな甕(かめ)や壷をつくっていた。 周辺の農村で使う実用的な粗陶器をつくる窯場だった。 そこで昔ながらの伝統を続ける唯一の窯元が賀谷初一(かやはついち)さんという方であった。 |

| 3 | 山口県 | 末田焼 | 山口県防府市江泊118-40 | 末田地区と呼ばれる地域にあり、この地域で作られる焼き物は「末田焼」と呼ばれています。 明治時代後期に土管の製造で栄え、その後食器の製造やたこ壺づくりへと形を変えましたが、職人の高齢化や後継者問題などで数多くあった窯元は廃業してしまいました。2017/10/31 |

| 4 | 山口県 | 星里焼 | 山口県下関市小月町 | 星里焼(せいりやき)は、山口県豊浦郡小月村(下関市小月町)で江戸時代末期に清末藩の御用窯として開窯した焼物です。小月村には星の里という古称があり、同年頃の当主を藤崎星里と呼んだため、別称星里焼の名があります。星里焼は亜鉛結晶を製出し、結晶釉を施した焼物です。 |