全国陶磁器産地マップ

日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。

| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

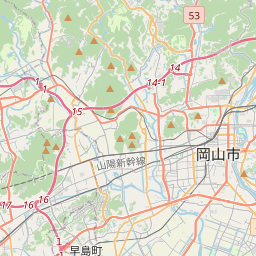

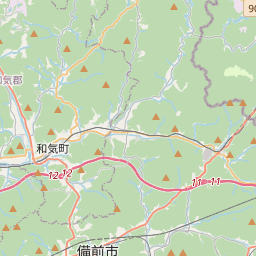

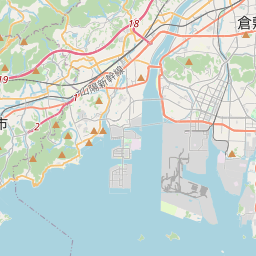

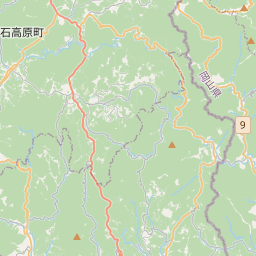

| 1 | 岡山県 | 備前焼 | 岡山県備前市周辺 | 備前焼は、岡山県備前市周辺を産地とする陶磁器であり、日本六古窯の一つに数えられる。産地である備前市伊部地区で盛んであり「伊部焼(いんべやき)」とも呼ばれる。特徴として、釉薬を使わず「酸化焔焼成」によって赤みの強い味わいや窯変によって生まれる模様が挙げられる。茶器、酒器、皿などが多く生産され、使い込むほど味が出ると言われる。また、窯変の種類には胡麻、桟切り、緋襷、牡丹餅、青備前、黒備前、白備前などがある。 |

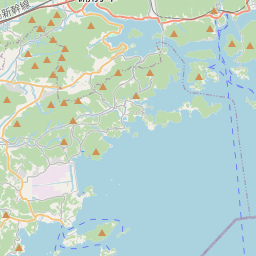

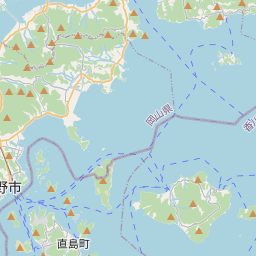

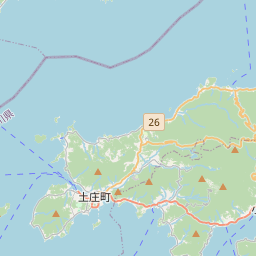

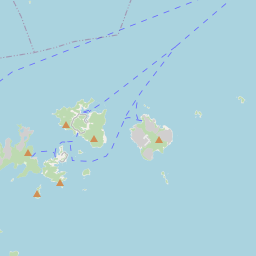

| 2 | 岡山県 | 虫明焼 | 岡山県瀬戸内市(旧邑久町)虫明 | 虫明焼(むしあけやき)は、岡山県瀬戸内市(旧邑久町)虫明にて焼かれている陶器。虫明焼の始まりは諸説あるが、およそ300年ほど前とされる。虫明焼は、岡山藩筆頭家老の伊木家のお庭焼として生まれたとされるが、伝世品から判断してやや疑わしい。虫明焼は、天然松灰を主原料に自家精製した透明の灰釉を用い、その色調は施釉の濃淡や松木の焚き方によって灰釉のおとなしい青色、赤色、黄色などに変化する。造りは薄作りで淡性な粟田風のひなびた風情がある。 |

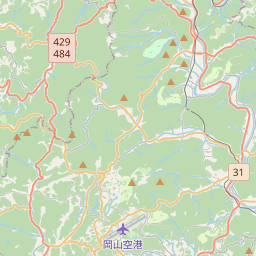

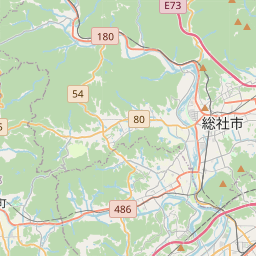

| 3 | 岡山県 | 酒津焼 | 岡山県倉敷市 | 酒津焼(さかづやき)は、岡山県倉敷市で1869年(明治2年)から続く焼物です。倉敷最古の焼物で、明治初期に築かれた窯で焼成されています。酒津焼は、酒津の良質の土を用いて登り窯で焼き上げられます。肉厚で堅牢などっしりとした質感と、飾りをできるだけ抑えたシンプルなデザインが特徴です。釉薬をしっかりかけて厚手に仕上げた重厚な作りと、光沢ある素朴な風合いが特長です。壊れにくさと使いやすさを持ち合わせており、日常での使用に最適です。 |

| 4 | 岡山県 | 羽島焼 | 岡山県倉敷市郊外 | 羽島焼は、岡山県倉敷市郊外で焼かれる陶磁器。日用品を意識して製作されたものが多く、無駄な飾りや技巧を省いた質素な作柄で知られる。 |