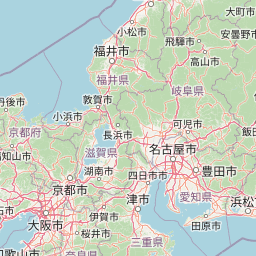

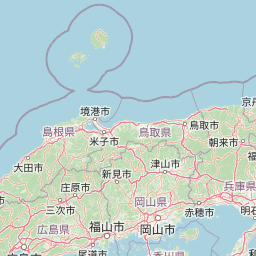

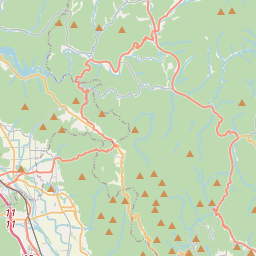

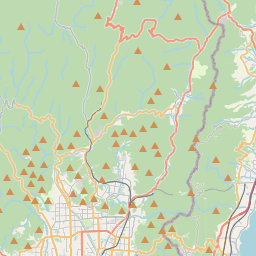

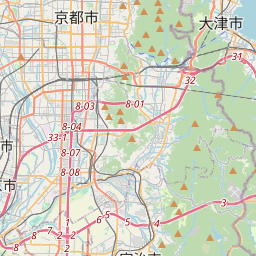

全国陶磁器産地マップ

日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。

| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

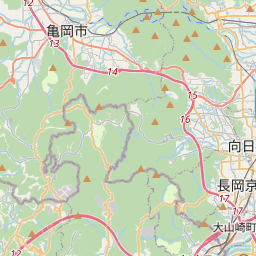

| 1 | 京都府 | 京焼 | 京都府 | 京焼は、日本の陶磁器のうち、京都で焼かれる作品の総称です。色絵桜楓文木瓜形鉢や色絵飛鳳文隅切膳などが代表的な作品として挙げられます。京焼は経済産業大臣指定伝統的工芸品としての名称は京焼・清水焼として知られており、窯の所在地は東山を中心に洛東や洛北にも点在しています。歴史的には清水焼の他、粟田口焼、音羽焼、八坂焼、御菩薩池焼、修学院焼、清閑寺焼、御室焼などが含まれています。京焼は一度焼成した後に上絵付けを施す技法を用いた陶器が多く、作家ごとの個性が強いのが特徴です。また、江戸時代には京焼の陶工が他の陶磁器産地に招かれて作風や技術を全国に広める役割を果たしました。 |

| 2 | 京都府 | 清水焼 | 京都府五条通の大和大路通から東大路通(東山通)に至る区間の北側 | 清水焼は、清水寺への参道である五条坂界隈に多くの窯元があったことから、京都府で焼かれる陶磁器の代表とされる。若宮八幡宮社の境内には「清水焼発祥の地」との石碑が建ち、毎年8月8日から10日には清水焼で装飾された神輿が出る「陶器祭」が行われる。京都府では、経済産業大臣指定伝統的工芸品として「京焼・清水焼」が認定されている。 |

| 3 | 京都府 | 楽焼 | 京都府 | 楽焼は、日本の伝統的な陶器の一種で、樂吉左衛門家における焼物です。手捏ねと呼ばれる方法で成形され、750℃から1,200℃で焼成された軟質施釉陶器です。楽家では、茶道具や炭道具として使用されます。楽焼は、楽家初代長次郎が千利休の指導を受けて生み出した茶碗「楽茶碗」が始まりであり、黒楽や赤楽などの特徴的な製法があります。楽家の楽焼を本窯、傍流の楽焼を脇窯と呼びます。 |

| 4 | 京都府 | 朝日焼 | 京都府宇治市 | 朝日焼(あさひやき)は京都府宇治市で焼かれる陶器。宇治茶の栽培が盛んになるにつれ、茶の湯向けの陶器が焼かれるようになった。江戸時代には遠州七窯の一つにも数えられている。朝日焼は原料の粘土に鉄分を含むため、焼成すると独特の赤い斑点が現れるのが最大の特徴である。 |