全国陶磁器産地マップ

日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。

| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

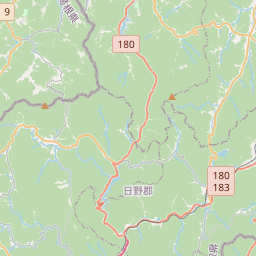

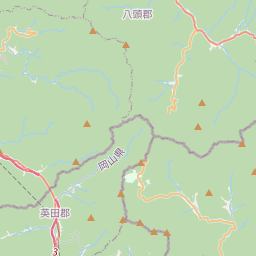

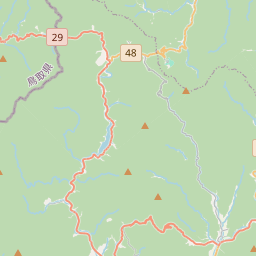

| 1 | 鳥取県 | 因久山焼 | 鳥取県八頭郡八頭町 | 因久山焼は、明和年間(1764年~72年)に鳥取藩主池田侯によって京都から招聘された六兵衛が開窯し、尾崎家初代治良右衛門と芹沢家二代亀五郎に陶技を伝授したことに始まる。1795年(寛政7年)には御国産として保護を受け、享和・文化(1801年~18年)頃には、信楽の陶工勘蔵が新たな陶法をもたらし、息子勘助とともに名品を残すなど、現在知られる因久山焼の基礎が確立した。因久山焼は茶陶が多く、藁灰釉、緑釉、白釉、黒釉などを単調に流しかけた例が多い。捻り物にも優品は知られるが、細やかな細工の作品は少なく、江戸時代から続く七室の連房式登窯を焼き継ぐ芹澤家が窯元として知られる。 |

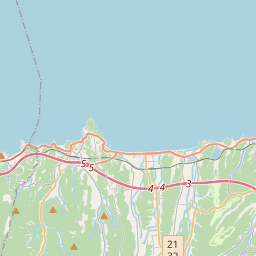

| 2 | 鳥取県 | 牛ノ戸焼 | 鳥取市河原町 | 牛ノ戸焼は鳥取県鳥取市河原町にて焼かれる陶器。天保年間に因幡の陶工、金河藤七によって開窯され、その後は小林梅五郎に継承された。作品は実用性において評価を得ており、「用の美」を追求したものである。トレードマークの梅紋は初代から継承されている刻印である。擂り鉢や椅子などの日用雑器のほかに、釉薬の緑と黒を半々に振り分けた特徴的な作品もある。他にはイッチン描き(筒描き)も見られる。民藝運動家たちの影響が強い焼き物であり、芸術性と実用性を兼ね備えている。 |

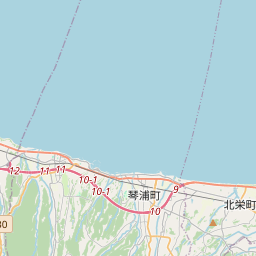

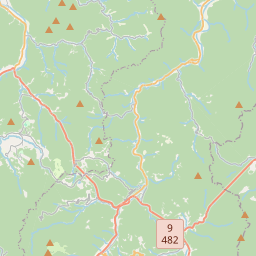

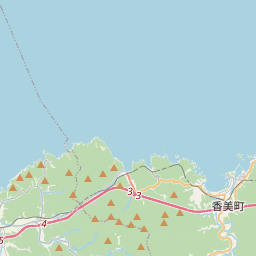

| 3 | 鳥取県 | 浦富焼 | 鳥取県岩美郡岩美町浦富3174-3 | 浦富焼(うらどめやき)は、鳥取県岩美郡で江戸時代末期に焼かれた陶磁器です。浦富海岸の山中より陶石を運び、乳母ヶ懐の山裾に窯を築いて焼かれました。1971年3月、桐山城跡の浦富側山麓に登り窯が築かれ、江戸時代に用いられた同じ陶石を生地として、白磁・染付・黒刷毛を主に現代生活に即した日用品、工芸品が制作されています。 |

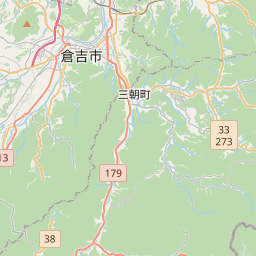

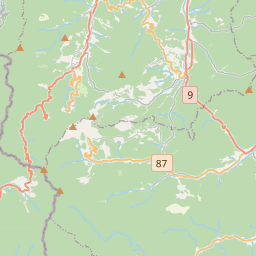

| 4 | 鳥取県 | 上神焼 | 鳥取県倉吉市 | 上神焼(かずわやき)は、鳥取県の郷土工芸品です。江戸時代中期の宝暦年間(1751年〜1764年)に開窯され、1941年に中森音吉が京都から来住して再興されました。上神焼は、地元の土や鳥取県の特産である梨の木の灰、初代から続く赤い釉薬、辰砂(しんしゃ)を使用して作られています。三代目は、辰砂釉などの伝統を受け継ぎながら、新しい手法で作品を創作しています。 |

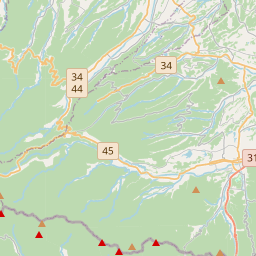

| 5 | 鳥取県 | 法勝寺焼 | 鳥取県西伯郡南部町落合257番地 | 法勝寺焼は、鳥取県南部町にある窯元です。明治36年(1903年)に初代安藤秀太郎が築窯し、約250年前に江州(滋賀県)の陶工丈助により製陶が始められた伝統を受け継いでいます。法勝寺焼の特徴は、伝統を大切にしながらも新しい現代感覚を持ち、日常使いできることです。土瓶などに良く表れている焼き上がりの柔らかみが特徴で、簡潔にして気品高く、茶人・雅客の方に愛蔵されています。 |