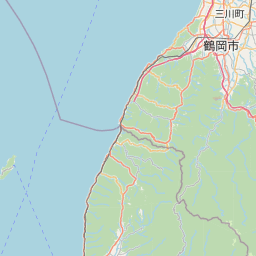

全国陶磁器産地マップ

日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。

| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 新潟県 | 無名異焼 | 新潟県佐渡市 | 無名異焼は無名異土(酸化鉄を多量に含んだ赤土)を原料とする焼物である。1819年に、伊藤甚平が佐渡金山の坑内で産する無名異を用いて楽焼を製造したことが始まり。1857年に伊藤富太郎が本焼を始める。技術的には、水簸(水を使った土の精製作業)を行ってからさらに絹目に通すため、他の陶土より粒子が細かく収縮率が大きいのが特徴である。また、成形後は生の内に石や鉄へらなどで磨いて光沢を出し、焼成後には佐渡金山の精錬滓でさらに磨いて、独特の光沢を出す。 |

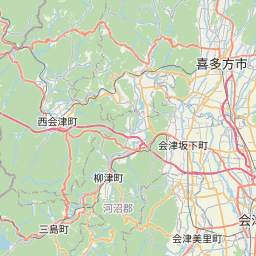

| 2 | 新潟県 | 庵地焼 | 新潟県阿賀野市保田、通称庵地(あんち)地区 | 庵地焼は、新潟県阿賀野市保田、通称庵地(あんち)地区で焼かれている陶器である。黒色の釉薬が特徴で、「庵地の黒」と呼ばれています。かつては江戸時代から続く“保田焼”(現在の「安田焼」とは異なる)がありましたが、昭和初期に複数の窯があった地区では、第二次世界大戦前後に窯が絶えました。旗野窯はその中で残り続け、様々な食器や雑器を焼いてきました。また、昭和初期には宮之原謙や佐々木象堂などの作家も滞在し、秀作を生み出すなど業界で名声を得ました。近年でも作家が同窯をモデルに小説を発表し、注目を集めています。 |

| 3 | 新潟県 | 村松焼 | 新潟県五泉市 | 村松焼は、天保12年(1841年)から明治25年(1892年)まで新潟県の村松藩の城下町村松で焼かれた陶器である。製品はほとんど陶器であるが、一部半磁器質も作られており、商品の主体は各種の日用品である。製品には鉄釉や灰釉などの釉薬が使われ、伝世品の一部は五泉市村松郷土資料館に残されている。 |