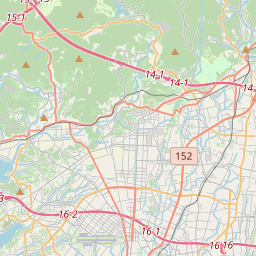

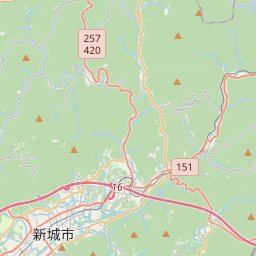

全国陶磁器産地マップ

日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。

| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

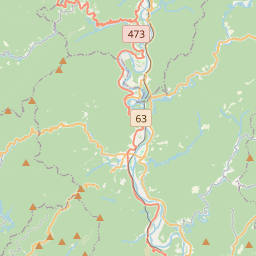

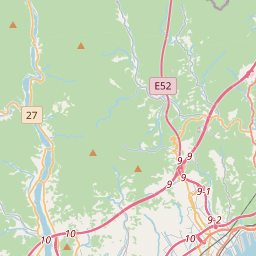

| 1 | 静岡県 | 志戸呂焼 | 静岡県島田市金谷 | 志戸呂焼は、静岡県島田市金谷(旧金谷町)で焼かれる陶器であり、歴史は室町時代に遡るとされる。志戸呂焼の名前は、西金谷の宿一帯が志戸呂郷と呼ばれたことに由来する。志戸呂焼は大きく3期に分けられ、特徴として褐色または黒釉を使った素朴な釉調があり、鉄分が多くて堅く焼けるため、茶壺に最適とされる。現代でも抹茶や煎茶用の茶器が作られ、名器と呼ばれる壺の裏には「祖母懐」や「姥懐」の刻銘がある。 |

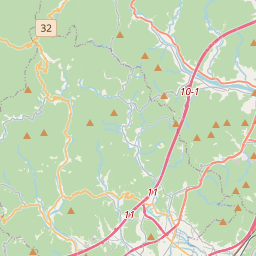

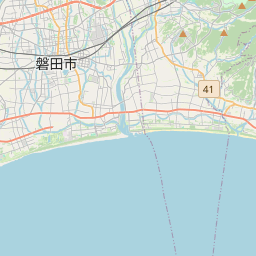

| 2 | 静岡県 | 森山焼 | 静岡県周智郡森町 | 森山焼は、志戸呂焼の流れを汲む陶器で、明治42年に開窯された。加藤藤四郎(民吉)の話に感化された中村秀吉が志戸呂の陶工・鈴木静邨を招き、日用食器、茶器、酒器、花器などを焼いた。大正4年には天皇即位の際に花瓶と置物を献上し、知名度が向上した。現在は、中村陶房、静邨陶房、晴山陶房、田米陶房の4軒の窯元があり、個性的な意匠が見られる。特に静邨陶房(鈴木龍)の真っ赤な釉薬を使った赤焼や、晴山陶房(松井晴山)の虎布釉が特に知られている。 |

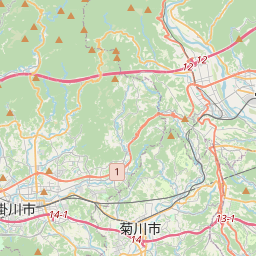

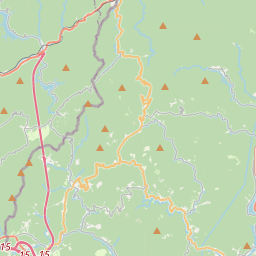

| 3 | 静岡県 | 賤機焼 | 静岡県静岡市 | 賤機焼は、江戸初期に太田太郎衛門によって開陶され、徳川家康より徳川家の御用窯として繁栄した陶器。赤土に鉄分を多く含むために素地が赤茶色であり、辰砂や釉裏紅といった技術を用いて鮮やかな色彩を出すことが特徴である。また、釉薬を一切使わず、焼き締めによる窯変を意匠とした南蛮手も独自の技術であり、表面がゴツゴツしていて、肌合いはかなり荒い。 |