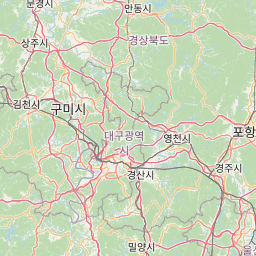

全国湧き水マップ

全国の湧き水情報を一つの地図にまとめてみました!こちらの情報は環境省の代表的な湧き水を基に地図上に緯度経度を洗い出し、表示をしています。

| # | 名前 | 住所 | 概要 | 湧水保全活動 | アクセス |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 目無水 | 島根県松江市大海崎町 | あまりにもきれいで目方が無いほどだというところから目無水と呼ばれるようになったといわれ、松平不昧公が茶の湯として用いたという話もある。どんな日照りでも涸れたことがないという。 | - | |

| 2 | 大井の池 | 島根県松江市大井町 | 大井神社の鳥居の横にあり、出雲風土記の時代から今まで清冷な水が四季を通じて涸れることなく湧き出て、大井の地名の由来といわれる。 | - | |

| 3 | 石橋の水 | 島根県松江市石橋町 | 町内の一角にある大井戸やこのあたりに点在する井戸を総称して石橋の水という。江戸時代の地図にもある古くからの井戸で、酒の醸造に用いられる良好な水質で渇水時にも涸れることがない。 | - | |

| 4 | 茶の湯の水 | 島根県松江市外中原町46 | 松江の観光名所である月照寺にあり、松平不昧公をはじめ、茶の湯に愛用されたおいしい水で、渇水時でも涸れることがない。 | - | |

| 5 | 左水の湧水 | 島根県松江市西忌部町 | 忌部地区の山間より湧出し、大正時代に松江市に水道が敷設される際の唯一の水源であった。 | - | |

| 6 | 意宇の水源(天狗山の水) | 島根県松江市八雲町熊野 | 天狗山から湧き出ている清水で、意宇川の水源といわれ、熊野大社の本宮が近くにある。水質は極めて良く農業用水や地元の生活用水として広く利用されている。 | - | |

| 7 | 高清水 | 島根県松江市東出雲町下意東 | 享保元年(1716年)、能義郡日白村の安佐衛門の枕元に水の神様が現われ、「野呂山の中腹の清水で病が治る」とのお告げから、この名水が発見されたといわれています。どんな水不足の年でも枯れることなくコンコンと湧き出す冷たい水は、京羅木山につながる水脈と思われます。霊水としての信仰も厚く、発見されてから何百年たった今でも、たくさんの人々がこの水を汲みにこの地に訪れています。 | 清掃活動を行っている。 | ◎ |

| 8 | 岩藤の岫水 | 島根県松江市東出雲町上意東 | 土地改良事業で農道を整備する際、山肌の数箇所から澄んだ流水が流れ出たため、地区の有志で水飲み場として整備しました。 | 定期的に清掃活動を行っている。 | ◎ |

| 9 | こりかけの水 | 島根県浜田市三階町 | 和歌の名所として知られる三階山の水。 | 地区住民や関係者で不定期に清掃活動を行っている。水質検査は行っていない。 | ◎ |

| 10 | 殿清水 | 島根県浜田市琵琶町 | 領主の御用水で、諸人が汲み取ることを禁じられていたと言われる。 | 水質検査は行っていない。 | ◎ |

| 11 | 浜山湧水群 | 島根県出雲市浜町 | 浜山一帯では、松林をくぐり抜けた水が浜山湧水群となり、その水質の良さから近隣の生活用水として永く用いられ、大切にされてきました。平成20年に「平成の名水百選」に選定されたのを機に、一般の方が取水できるように市が「出雲文化伝承館」に水汲み場を設置しました。 | 地元のボランティア団体により、湧水群を含めた浜山での清掃活動が行われています。また、地元が結成している水道組合により水くみ場の管理が行われています。 | ◎ |

| 12 | 福寿泉 | 島根県出雲市佐田町朝原 | 天然クーラーとして有名な「八雲風穴」の地下水が湧き出たものです。四季を通じて水温の変化が少なく、15℃程度の冷水です。豊富な水量から、水源は出雲市の上水道としても利用されています。 | 市が休憩所や水汲み場を整備し、地元団体が水くみ場と周辺の清掃を行っています。上水道は市が管理し、水源の保全に努めています。 | ◎ |

| 13 | 真名井の清水 | 島根県出雲市大社町杵築南 | 昔から出雲大社の神事に関わる神聖な清水とされてきました。特に「古伝新嘗祭」の祭事中、「歯固めの神事」では、この真名井の清水の小石を用いる習わしになっています。 | 神事で使用するため、出雲大社が管理されています。また、市で公園を整備し利便性の向上に努めています。 | ◎ |

| 14 | 無上泉 | 島根県出雲市佐田町大呂 | 昔から地区の人たちの生活用水として利用されています。「この上も無い良い水」又は、水脈もなく突然岩の中から水を噴き出していることから「かしら(上)無しの水」という意味を込めて「無上泉」と呼ばれてきました。豊富な水量から、水源は出雲市の上水道としても利用されています。 | 利用者や地元住民により水飲み場と周辺の清掃が行われています。上水道は市が管理し、水源の保全に努めています。 | ◎ |

| 15 | 金屋子の清水 | 島根県益田市匹見町道川 | 益田市指定文化財のタタラ場の跡に隣接。近くに金屋子神社が祀られそれが名前の由来。国道の側という利便性から県外者の利用も多い。 | ◎ | |

| 16 | 粋の清水 | 島根県益田市匹見町匹見 | 近くには粋の淵や黒淵、屏風ヶ浦、小沙夜淵などがあって、表匹見峡のすばらしい景観も楽しめる。 | ◎ | |

| 17 | 二ノ代の清水 | 島根県益田市匹見町匹見 | 道路わきの山手から流れ出ている清水。水量も豊富で匹見の中心部から近いこともあり、多くの人が利用している。 | ◎ | |

| 18 | 岡本の清水 | 島根県益田市匹見町紙祖 | 地区の人が生活にも使っており、屋根付で、水量も豊富。以前は水神さんの祭りも行われていた。 | ◎ | |

| 19 | 和泉堂の清水 | 島根県益田市匹見町紙祖 | 紙祖八幡宮から吉賀方面に向かう県道の左手にある。標柱の下段に注ぎ落ちる清水である。 | ◎ | |

| 20 | 鈴ヶ岳の清水 | 島根県益田市匹見町匹見 | 昔から“神様の水”と親しまれた清水で、右手の巨岩の間から流れ出ている。左手には名勝鈴ヶ岳の切り立った岸壁を仰ぎ見ることが絶景地。 | ◎ | |

| 21 | 葛谷の清水 | 島根県益田市匹見町紙祖 | 樫田トンネルから匹見方面へ約700m下ったところで、山手の岩の間から湧き出ている清水。昔から地域の人に知られて親しまれている。 | ◎ | |

| 22 | 三瓶山の湧水郡 | 島根県大田市三瓶町池田 | 大山・隠岐国立公園三瓶山地区における、標高400mから600m付近一体に湧く清水 | 付近住民及び水利権者による管理 | ○ |

| 23 | 砂水の鎮神川 | 島根県大田市仁摩町大国 | 水不足を解消するために明治40年頃横穴を掘り、水源を掘り当てた | 水利権者による管理 | ○ |

| 24 | 清水の金柄杓 | 島根県大田市温泉津町湯里 | 昔、この泉の水の美味しさに感心した大森代官が、お礼に当時高価だった金属製の柄杓を奉納した | 周辺地区住民による管理 | ◎ |

| 25 | お茶の水井戸 | 島根県安来市広瀬町広瀬 | 清酒の仕込みの水として使用される良質の水で、江戸時代には広瀬藩の藩邸の茶道の水として使われた。 | ◎ | |

| 26 | 延命水 | 島根県仁多郡奥出雲町八川 | JR出雲坂根駅構内の湧水。その昔、この水を飲んで狸が長生きしたことからこの名が付きました。親しみやすくするため駅の向かいには水汲み専用スペースがあります。 | 地元自治会が大切に管理しています。水質検査を定期的に実施。 | ◎ |

| 27 | 福寿水 | 島根県仁多郡奥出雲町上阿井 | 霊峰「鯛の巣山」に抱かれた清らかな水は地下に染み渡り、古来より福原地区の地は大きい川は無く、地下水を堤に貯め、水田や生活水として利用してきました。 | 地元自治会が大切に管理しています。水質検査を定期的に実施。 | ◎ |

| 28 | 笹山水源地 | 島根県鹿足郡津和野町笹山 | 旧津和野町内の水道水の大半を賄う水源地でもあり、水源地横の池底からは大量の清水が湧き出ている。 | ◎ | |

| 29 | 一本杉の湧水 | 島根県鹿足郡吉賀町田野原 | 一級河川・高津川の水源。全国の一級河川の中で水源が特定されているのは大変珍しく貴重な存在である。湧水でできた池は、大蛇ヶ池と呼ばれ、池を覆うように立つ樹齢千年以上といわれる一本杉とともに古くから地域の信仰の対象となっている。 | ◎ | |

| 30 | 天川の水 | 島根県隠岐郡海士町大字知々井 | 水の透明度と水質のよさが評判で日本名水百選に選ばれている。一年を通して湧き水は絶えることなく稲作が盛んに行なわれている。水の持ち帰りは自由です。 | 保々見区(自治会)の活動の一環として、毎月1回清水寺「天川の水」周辺の清掃を実施している。 | ◎ |

| 31 | 河井の地蔵の湧水 | 島根県隠岐郡知夫村1065 | 「島根の名水百選」にも選ばれているこの湧水は、河井のお地蔵さんのある場所にあり、昔から万病を治す霊水として島民の信仰を集めており、近年は観光バスもたちより、新たな観光名所にもなっている。地下を通ってきた湧水は、温度も一年を通じてほぼ一定で、水量も季節や天候の影響を受けにくく、雑菌が少ないことから、多くの村民に生活用水として身近に利用されている。 | 信仰心のある高齢の女性を中心にボランティアで維持活動を行っている。 | ◎ |

| 32 | 檀鏡の滝 | 島根県隠岐郡隠岐の島町那久 | ここの水は、長寿の水、勝者(女神)の水、火難防止の水として有名である。約800年の歴史のある島の闘牛大会や隠岐古典相撲大会に出場する関係者は、必ずこの水を大会前日(深夜)に先を競って迎え、清めて大会に臨む習慣が今なお続いている。 | 自治会で周辺道路等の維持活動(清掃活動)を行っている。 | ◎ |

湧き水は、古くから地元の人々の生活用水や農業用水として大切に使われてきており、中小河川の水源となっているものもあります。また、都会にある湧き水は人々にとってうるおいとやすらぎの場を提供しています。近年、湧き水は、水量の減少、水質の悪化が指摘されたり、湧き水周辺の土地改変等によって、枯渇・消失している例もあります。なので、湧き水を組むときは感謝を忘れずにまわりに迷惑をかけないようにしましょう。