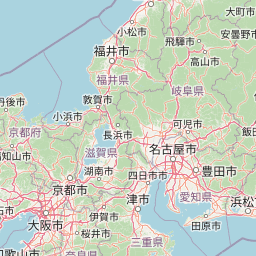

全国湧き水マップ

全国の湧き水情報を一つの地図にまとめてみました!こちらの情報は環境省の代表的な湧き水を基に地図上に緯度経度を洗い出し、表示をしています。

| # | 名前 | 住所 | 概要 | 湧水保全活動 | アクセス |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 加賀野八幡神社井戸 | 岐阜県大垣市加賀野1丁目 | 大垣市の豊かな自噴水を代表するもので、昭和61年に岐阜県の名水に選定され、水都20選にも選ばれている。また、平成20年には環境省より、「平成の名水百選」にも選ばれた。深さ136mから、清らかな地下水がこんこんと湧き出ており、ハリヨの生息地にも。この神社、古くは世安の荘の惣社で安産の神とも伝えられている。 | 加賀野名水保存会による、月2回程度の名水井戸及び周辺の清掃。名水を利用したハリヨの保護及びホタルの育成。 | ◎ |

| 2 | 春日神社「春日の宮湧き出ずる名水」 | 岐阜県大垣市本今町201 | 昭和37年に掘られた、地下201mから湧き出る自噴水は水量が豊富で、井戸槽や平成19年8月に新たに設置された大岩からの取水口から注ぎ込まれている。また、氏子総代らがすばらしい自噴水を守っていこうとの願いを込めた石碑等も整備されている。 | 神社総代による清掃活動や井戸周辺整備が行われている。 | ◎ |

| 3 | 八幡神社「大垣の湧水」 | 岐阜県大垣市西外側町1丁目 | 平成16年に整備された新しい自噴水。駅前にも近く市民の憩いの場となっている。地下125mから吹き出る井戸と四阿(あずまや)は大垣駅前ライオンズクラブの記念事業によるもの。 | ◎ | |

| 4 | 名水大手いこ井の泉緑地 | 岐阜県大垣市郭町2丁目 | 平成15年に整備されたこの泉は、大垣市の駅前に面し、多くの人々にも親しまれている。地下138mから湧き出る清らかな水は人気も上々。この自噴水は、大垣市が中心市街地の整備事業として行ったもののひとつ。 | ◎ | |

| 5 | 北方町がま広場 | 岐阜県大垣市北方町2丁目 | 大垣市は地下水が豊富な地域で、この地下水が自然に湧き出し「泉」が出来た所を「がま(河間)」と呼んでいる。北方町の「がま」は、市内で唯一、当時の姿のまま残ったもので、水文化を伝える貴重な資料として、平成22年に保全整備を行った。 | ◎ | |

| 6 | 大垣女子短期大学「みずきの森水」 | 岐阜県大垣市西之川町1丁目 | 井戸水のせせらぎを設けた庭園「みずきの郷」の一郭にあり、緑豊かである。 | ◎ | |

| 7 | 大垣フォーラムホテル「幸福の泉」 | 岐阜県大垣市万石2丁目31 | 清冽な地下水が滾々と自噴する大垣東玄関万石の名水。地下147mから毎分2トンに渡り湧き上がる「幸福の泉」は安定した水量と年中12度前後の水温を保ち、今までは多くの方に利用されている。 | ◎ | |

| 8 | 白髭神社 | 岐阜県大垣市長沢町1丁目 | 池の底から水が湧き出ている。工業用地下水の揚水量が減ったため、地下水位が上がったためと思われる。 | ◎ | |

| 9 | 西之川ハリヨの池広場 | 岐阜県大垣市西之川町1丁目 | 希少動物に指定されている「ハリヨ」の生息地。大垣市の水都20選。 | 地域の住民による保護活動が行われている。ハリヨの生息条件のより池広場がある。 | ◎ |

| 10 | 栗屋公園 | 岐阜県大垣市栗屋町 | 平成17年3月、まちなかに「湧水」を活用した潤いと賑わいのある都市空間をつくるため、大垣市章とサクラの花びらを模った湧水口がある、自噴井のある公園。 | ◎ | |

| 11 | 三城公園 | 岐阜県大垣市加賀野5丁目 | 地下水を活用した公園。野球場や噴水、芝生広場がある。 | ◎ | |

| 12 | 藤江町まちかどオアシス | 岐阜県大垣市藤江町7丁目 | ポンプで汲み上げていた井戸から、自然に水が湧き出るようになり、地元市民グループで手作りの整備を行った。 | ◎ | |

| 13 | 金蝶園総本家大垣東店「菓生の泉」 | 岐阜県大垣市長沢町4丁目 | 深さ150mから湧き出ている自噴水。良質な水で作られた和菓子と豊富な水の力を感じてほしいと平成17年11月に設置されました。 | ◎ | |

| 14 | 弘法の井戸広場 | 岐阜県大垣市十六町 | 平安時代の高僧、弘法大師が水に困っている村人のために、持っていた杖で大地を突き、清水が噴き出したという由来の残る井戸で、平成21年度に既設の自噴井戸を改修し、自噴広場を整備した。深さは16m。 | ◎ | |

| 15 | ㈱イビコン『創造の泉』 | 岐阜県大垣市開発町5丁目 | 創業50周年記念事業として、ひろがり『夢』広場の中にシダレザクラと共に設置された八角形の自噴水。平成22年5月設置、深さは148m | ◎ | |

| 16 | 高屋稲荷神社 | 岐阜県大垣市高屋町3丁目39 | 大垣駅前にあった「亀の池」に代わる井戸として高屋町住民により建設された井戸。大垣市の水都20選。 | ◎ | |

| 17 | むすびの泉 | 岐阜県大垣市船町2丁目26-1 | 奥の細道むすびの地記念館整備事業として平成23年度に整備した。深さは147m。当井戸の周りである船町湊は「おくの細道の風景地」として平成26年に国名勝に指定されている。 | ◎ | |

| 18 | 水都北口オアシス | 岐阜県大垣市林町6丁目 | 『水の都』大垣を象徴する自噴水を活かし、水にふれあい、人が集まる空間として平成24年に整備された。地下150mから湧き出ている自噴井があり、その周辺の壁面には、金生山で発掘された「フズリナ」と「ウミユリ」の化石を埋め込んでいる。 | ◎ | |

| 19 | 曽根華渓寺乃福水 | 岐阜県大垣市曽根町1丁目 | 華渓寺の御本尊「聖観世音菩薩」及び華渓寺守護神弁才天」の御加護のもと、全ての方々の心に福が訪れることを願い華渓寺住職により平成21年に誠意・命名された。 | ◎ | |

| 20 | 曽根城公園 | 岐阜県大垣市曽根町1丁目 | 約21,800平方メートルの曽根城公園内にある約6,200平方メートルの瀬古の池。戦国時代の武将・稲葉一鉄の居城跡で、周辺には花菖蒲池、芝生広場、ハリヨ池などがあり、一年を通じ幅広い層の方に利用されている。大垣市の水都20選。 | ◎ | |

| 21 | 飛騨牛すずき「禾森乃井戸」 | 岐阜県大垣市南頬町1丁目148-4 | 創業25周年を記念して地域の方を中心にお役に立てていただきたいという思いで平成24年に整備された。深さは150m。その周辺においてビオトープの整備を進めている。 | ◎ | |

| 22 | 上面八幡神社 | 岐阜県大垣市上面1丁目 | 遷宮前からある古井戸。平成10年に地元自治会により再整備された。 | ◎ | |

| 23 | 俵町薬木広場 | 岐阜県大垣市俵町 | 近代植物学の先駆者として「草木図説」をあらわし、蘭方医として活躍した大垣市の賢人、飯沼慾斎の住居跡近くにウメ、ウコギ、アオギリなど約30種の薬木とともに整備された井戸。 | ◎ | |

| 24 | 水都の泉 | 岐阜県大垣市高屋町1丁目 | 地下210mから湧く自噴井戸。親水池の中央には、大垣市出身の彫刻家中村輝氏(なかむらてる1913-1993)が設計した万成石(まんなりいし)による石組みオブジェが設置されている。 | ◎ | |

| 25 | 長寿水 | 岐阜県高山市丹生川町小野 | 山(石灰岩が主成分)の中腹から湧出した水を国道沿いの水汲み場へ引いている。お茶やコーヒーを入れたり米を炊いたりすると味が良いと評判である。 | 地元町内会(班)により水汲み場が造成され維持管理を行っている。 | ◎ |

| 26 | 三谷自然水 | 岐阜県高山市荘川町三谷 | 国道158号線沿いの法面から湧水が流出しており、大雨後も透明であり、冬でも水温15度と四季を通じてあまり変わらない。 | 地元町内会により維持管理を行っている | ◎ |

| 27 | 常泉寺川、水無神社湧水群 | 岐阜県高山市一之宮町5323 | 常泉寺川は水無神社周辺に至って多くの湧水が流れ込みます。その湧水により、神通川最上流のバイカモ群落が維持されています。 | 一之宮バイカモを守る会が、バイカモ保護活動と合せて美化清掃、流路確保作業を実施しています。 | ◎ |

| 28 | お宮の清水 | 岐阜県関市中之保 | 岐阜県の名水50選に選定されている湧水。豊かな水量を誇り、付近の水田の農業用水にも利用されている。平成17年2月の市町村合併以前には、旧武儀町による石積み等の施設整備が行われた。 | 地元自治会による定期的な清掃活動が実施されている。 | ◎ |

| 29 | 強清水 | 岐阜県中津川市神坂 | 恵那山や富士見台高原に向かう林道沿いにあり、奈良時代から利用されていたとされる。(※現在、飲用はできない) | ◎ | |

| 30 | 白狐温泉神明水 | 岐阜県瑞浪市釜戸町 | 土岐川に面した神明水は、昔ケガをした白狐がこの泉に浸して治したという伝説があり、今なお湯治場の面影を残しています。 | ◎ | |

| 31 | 杉山の清水 | 岐阜県恵那市東野 | 西行法師にまつわる史跡。小山のふもとに湧く清水で、西行が「甘露かな」といって愛飲したといわれている。 | ◎ | |

| 32 | 霧が井・龍神の井 | 岐阜県恵那市岩村町 | 日本武尊が飲み、体調を整えたという伝説がある。 | ◎ | |

| 33 | 桜井の泉 | 岐阜県可児市土田 | 往時、東山道・中山道の渡河点であった土田地区渡に、涸れることなくこんこんと湧き出ている清水があり、その周辺には桜が繁っていたので、いつの頃からか「桜井の泉」というようになった。旅に疲れた人は、美味しい清水を飲み、木陰で休んだりしたという(※現在、飲用水には使用されていない)。 | 地元の人たちによる定期的な清掃が実施されている。 | ◎ |

| 34 | 小関の清水 | 岐阜県可児市兼山 | 尾張藩の文書奉行であった松平君山(名=秀雲)が宝暦六年(一七五六年)尾張藩主に献上した「濃陽志略」・巻三可児郡【兼山】の記事のうち、特に三ヶ所の井泉を取り上げ、小関の清水については「巷の後ろ(山側)にある。昔は清泉であったが今は眢井(碗井)となっている。巷並の最も西にあって清冷である。これは古来中井戸荘の名所であると言われている。」と記録している。 | ||

| 35 | 錦江水 | 岐阜県可児市今渡 | 可児の名地水新四国第一札所奥之院錦江水美味しい!!飲み水!! | 地元の人たちによる定期的な清掃が実施されている。 | ◎ |

| 36 | 桂水 | 岐阜県山県市谷合 | 岩肌奥深くより湧き出る清澄な伏流水 | ◎ | |

| 37 | 中川用水 | 岐阜県瑞穂市本田 | 農業用水として利用されており、希少野生生物であるハリヨが生息している。 | ほんでん自然を守る会による清掃活動 | ◎ |

| 38 | 瑞穂市給食センター | 岐阜県瑞穂市十八条589-3 | 瑞穂市給食センターの敷地内の池であり、希少野生生物であるハリヨが生息している。 | ◎ | |

| 39 | 池ヶ原湿原湧水 | 岐阜県飛騨市宮川町洞 | 奥飛騨数河流葉県立自然公園内に位置する池ヶ原湿原は太古より豊かな湧水が出ていて、その自然の恵みを受けて、40万株ともいわれる水芭蕉が咲き誇る群生地を作っています。毎年4月上旬までは一面深い雪に覆われ、遅い春が訪れる5月上旬より雪解け水の豊かな水とともに、新たな自然の彩りが始まります。 | 地元関係者による年1回の湿原の保全活動。 | ◎ |

| 40 | 船津大洞湧水群 | 岐阜県飛騨市神岡町船津 | まちの正面にそびえる大洞山の山麓からこんこんと湧き出ている。夏冷たく冬暖かな水で地下水特有の水温(約11℃)を有し、昔から生活用水として親しまれ、地内各地に水屋が設置されています。言い伝えによれば、弘法大師が全国行脚の途中に、この地に立ち寄られ、後に湧き出したといわれる由緒ある水で、いつからとなく弘法様の水と崇められ、大切に保全管理されてきました。今はあまり見られませんが、11月の霜の降りる頃には漬物にする菜洗いが水屋で始まり、地域の交流の場となっていました。 | ◎ | |

| 41 | 御姥様の水 | 岐阜県本巣市根尾神所 | 「安産の水」と呼ばれ、継体天皇(第26代)にお仕えしたお姥様がお産につかった水といわれる。 | 地域住民による定期的(年末・お盆)な清掃管理 | ◎ |

| 42 | 鶉ヶ池の湧水 | 岐阜県本巣市十四条 | 水辺は自然生物が多く生息し、夏には水草のホテイアオイが淡い紫色の花を咲かせる。 | 地域住民による定期的な清掃管理 | ◎ |

| 43 | 宗祇水 | 岐阜県郡上市八幡町本町 | 宗祇水の名の由来は、連歌の宗匠として知られた飯尾宗祇が文明年間この泉に草庵を結んで、この清水を愛用したことから名付けられたものである。昭和47年に町史跡文化財、49年に岐阜県史跡文化財の指定を受けた。また昭和60年には環境庁(現:環境省)の「全国名水百選」に、第一号として指定を受けた。 | 大正6年9月有志が集まり宗祇倶楽部を結成して史跡保存に努めた。後に、宗祇水奉賛会が受け継いでいる。その他、周辺の住民により定期的に清掃が行われている。 | ◎ |

| 44 | 木戸口清水 | 岐阜県郡上市大和町牧 | 嘉吉元年、この地方が大干ばつのとき、妙見宮の神主の娘千代が、ここに水神を祭り、祈りの歌を一首詠んで湧水したという伝説がある。 | ◎ | |

| 45 | 剣妙見清水 | 岐阜県郡上市大和町剣 | 東胤行郡上八幡部に際し、氏神である妙見菩薩を下総国より勧請し、安千葉城の山続きの南の地を選び妙見社を建立し敷地内に御手洗いを作った。 | 地域住民による、剣妙見清水周辺の清掃活動が行われている。 | ◎ |

| 46 | 桂清水 | 岐阜県郡上市白鳥町石徹白 | カツラの巨木の根元から湧き出ている。かつては白山美濃禅定沿いにあることから、白山参拝者の立寄り場となっていた。 | ◎ | |

| 47 | 延年水 | 岐阜県郡上市白鳥町長滝 | 長滝白山神社境内にあり、その昔「道雅上人加持水」ともいわれ、五穀豊穣・悪疫鎮静のため、この霊水を神仏に供え、また白山参詣者は薬水として、この霊水を重宝した。 | ◎ | |

| 48 | 水神の水 | 岐阜県下呂市萩原町上呂 | 久津八幡宮裏の山から湧出し、年間を通して水量が豊富である。また、地元酒屋のうお時商店にて、その湧水を活用し『水神南ひだ』という日本酒を造り湧水のPR活動を行っている。 | 日常清掃 | 〇 |

| 49 | 麝香清水 | 岐阜県下呂市小坂町門坂 | 国道41号線沿い門坂地区の麝香谷に湧いている清水。古来より、益田街道を行き交う旅人たちが、何ともいえぬ芳香が漂う清水で喉を潤し、旅を続けた。現在は、地元の天領酒造が麝香清水として酒造し、地元商工会と湧水のPRに努めている。 | 地域と商工会が清掃管理に努めている。 | ◎ |

| 50 | 法水観音 | 岐阜県下呂市馬瀬数河 | 馬瀬数河地区にある「法水観音」は、その昔、観音様が地元の人の夢枕に立ち、湧水の場所を教えてくれたというもので、清らかな湧水が絶えることなく流れ続け、多くの方々がペットボトルやポリタンクを持って訪れます。 | 地元民による清掃等 | ◎ |

| 51 | 清水楼の湧水 | 岐阜県下呂市金山町金山2129 | 金山町の飛騨川と馬瀬川が合流する地点は古くから国境とされており、宿場町が発達していました。そこには細い路地裏が発達し、独特な街として残っています。現在はその路地裏を散策する「筋骨めぐり」というガイド付きツアーが人気となっており、多くの観光客が訪れます。そのツアーの中で必ず立ち寄る「清水楼の湧水」はまろやかな口当たりで美味しいと評判の水が年中湧き出しています。 | 管理組合による清掃等 | ◎ |

| 52 | 津屋川水系清水池 | 岐阜県海津市南濃町津屋 | 養老山地から湧出しハリヨの生息地になっている。 | ハリヨ生息地として国の天然記念物並びに海津市天然記念物に指定されている。地元保護団体が管理している。 | ◎ |

| 53 | 菊水泉 | 岐阜県養老郡養老町養老公園 | 養老の滝近くの養老神社境内にて湧き、孝子伝説や元正天皇が浴されたとも伝えられる歴史ある泉。 | 養老町は年1回水質検査の実施。地区住民により定期的に清掃が行われている。 | ◎ |

| 54 | (表佐)湯壺 | 岐阜県不破郡垂井町表佐 | 相川扇状地の先端部にあり、今も残る数少ない自噴水である。 | ハリヨ生息地として垂井町指定文化財に指定されている。地元居住者が管理している。 | ◎ |

| 55 | 垂井の泉 | 岐阜県不破郡垂井町 | 垂井の地名の由来となった垂井の泉で、清水が湧き出している。 | 垂井の泉の清掃活動を地元団体が行っている。 | ◎ |

| 56 | 玉倉部の清水 | 岐阜県不破郡関ケ原町大字玉 | 日本武尊が飲み体調を整えたという伝説がある | ◎ | |

| 57 | 清水 | 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原 | 近隣の住民の身近な湧き水としてしたしまれている。 | 地域住民による定期的な管理 | ◎ |

| 58 | 二条関白蘇生の泉 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町瑞岩寺 | 約650年ほど前の南北朝時代、後光厳天皇の後を追ってこの地を訪れた二条関白良基がこの泉の冷水を飲んだところ長旅と病気の体が蘇生したと伝えられています。 | 地域住民による定期的な清掃管理・ミニパークの様に誰でも汲みとれるようになっている。(岐阜ネットの名水指定) | ◎ |

| 59 | 姫ヶ井の泉 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町志津山 | 菅原道真公が谷汲山へ参拝されたとき、この山の清水を汲み「閼伽の水」として竜宮の乙姫様が差し上げたことから、古来より谷汲山へお参りする巡礼のとき利用したといういわれがあります。 | 地域住民による定期的な清掃管理 | ◎ |

| 60 | 轟観音水 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼 | 暦応年間(1339年頃)時の守護職土岐頼貞公が病に伏された折、轟観音菩薩に祈願され水を口にされた後に平癒したとの言い伝えがあります。その後古来より山仕事等で通りかかる人々ののどを潤しています。 | 地域住民による定期的な清掃管理 | ◎ |

| 61 | 教如上人潤いの泉 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合 | 石田三成の追手に会いこの地に来られた本願寺光佐の子教如上人がこの地の御清水で心を癒され春日の各寺院で匿われながら春日美束の岩屋に隠れて難を逃れた。教如上人所縁の有難い清水 | 地域住民による定期的な清掃管理・ミニパークの様に誰でも汲みとれるようになっている。(岐阜ネットの名水指定) | ◎ |

| 62 | 清水川 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町日坂 | 揖斐川町の揖斐高原日坂地区、その集落の中に古代から生活用水として使われている「清水川」その豊富に湧き出ている地下水はどんな干ばつでも枯れることのない泉です。 | 地域住民による定期的な清掃管理・ミニパークの様に誰でも汲みとれるようになっている。(岐阜県の名水50に選出。岐阜ネットの名水指定) | ◎ |

| 63 | 喜八河戸 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山 | 約1000年ほど前の平安中期、陰陽師安部晴明がこの地の喜八家に湧く清水のおいしさに感心すると、それまで時折枯渇していた清水がどんな干ばつでも枯れなくなり現在も飲み水として利用され万病に効く不思議な水と言われています。 | 地域住民による定期的な清掃管理・ミニパークの様に誰でも汲みとれるようになっている。(岐阜県の名水50に選出。岐阜ネットの名水指定) | ◎ |

| 64 | 一呑みの清水 | 岐阜県可児郡御嵩町謡坂 | 年中湧き出る清水で中山道を旅する人々の喉を潤した清水。文久元年、降嫁した皇女和宮が賞味した称えたと言われています。現在、岐阜県の名水五十選に選ばれています。 | 水質調査・清水周辺の清掃 | ◎ |

| 65 | 清水池 | 岐阜県揖斐郡池田町八幡 | 年中一定した水温の湧水により、環境省による絶滅危惧ⅠA類、岐阜県希少野生生物保護条例による希少野生生物に選定されている淡水魚「ハリヨ」が繁殖している。 | ハリヨを守る会、岐阜県立池田高等学校科学部による環境保全活動 | 〇 |

| 66 | 鳩谷八幡神社の清水 | 岐阜県大野郡白川村大字鳩谷57 | 神社境内に湧き出る清水は、昔々麝香の大杉を伐り倒したとき、根元から大量の水が噴き出したという伝説から「麝香杉の湧水」と呼ばれています。 | 清水周辺の清掃 | ◎ |

湧き水は、古くから地元の人々の生活用水や農業用水として大切に使われてきており、中小河川の水源となっているものもあります。また、都会にある湧き水は人々にとってうるおいとやすらぎの場を提供しています。近年、湧き水は、水量の減少、水質の悪化が指摘されたり、湧き水周辺の土地改変等によって、枯渇・消失している例もあります。なので、湧き水を組むときは感謝を忘れずにまわりに迷惑をかけないようにしましょう。